Une esquisse du monde de demain

4 – Le Groenland, terre de conquête ?

Le Groenland, autrefois perçu comme une région périphérique et hostile, est devenu un enjeu central dans la compétition entre les grandes puissances. Son immense territoire, ses ressources stratégiques et sa position géographique font de l’île un espace convoité, tant sur le plan économique que militaire. Aujourd’hui, trois acteurs majeurs – les États-Unis, la Chine et la Russie – s’affrontent pour y renforcer leur influence, chacun avec ses propres stratégies et objectifs.

Quel est le statut du Groenland ?

Le Groenland a connu de nombreux changements de statut depuis la seconde moitié du XXème siècle. L’ancienne colonie danoise a accédé au statut de communauté autonome constitutive du royaume du Danemark en 1979. Elle a alors acquis des compétences en matière de fiscalité, d’économie ou d’éducation, puis de police ou encore de justice à partir de 2009.

Le territoire reste néanmoins soumis à la Constitution et à la Cour suprême du Danemark, le pays scandinave conservant des prérogatives importantes, notamment dans les domaines des relations internationales, de la défense et de la sécurité. Par ailleurs, Copenhague verse aujourd’hui l’équivalent de 500 millions d’euros d’aides à l’île chaque année.

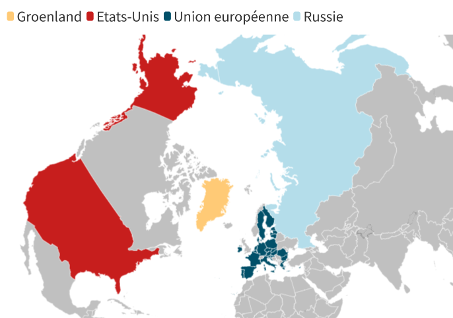

Comme le Danemark, le Groenland a rejoint la Communauté économique européenne (CEE, désormais Union européenne) en 1973. Mais le territoire autonome a décidé de la quitter douze ans plus tard, à la suite d’un référendum. Il n’est donc plus un territoire européen depuis le 1er février 1985.

Outre son appartenance au Danemark, le territoire conserve toutefois des liens importants avec l’Union européenne. Le Groenland figure ainsi parmi les 13 pays et territoires d’outre-mer (PTOM), un ensemble de dépendances et de territoires ultramarins qui entretiennent des liens constitutionnels avec un Etat membre de l’Union européenne, sans faire partie intégrante de l’UE.

Ces 13 pays et territoires relèvent aujourd’hui de trois Etats : 6 sont reliés à la France (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna et Saint-Barthélemy), 6 autres aux Pays-Bas (Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Aruba, Curaçao et Bonaire) et enfin le Groenland qui est un pays constitutif du royaume du Danemark. Le droit européen ne s’applique pas dans ces territoires, qui ne sont pas membres de l’espace Schengen.

Les PTOM sont en revanche associés à certaines politiques de l’UE pour faciliter leur développement économique, social et commercial. L’instrument européen pour le voisinage, le développement et la coopération internationale regroupe les différents programmes de financements à destination de ces zones. Par ailleurs, les produits importés dans l’UE depuis les PTOM ne sont pas soumis aux droits de douane ou aux restrictions quantitatives. Enfin, leurs ressortissants disposent de la citoyenneté européenne et donc d’un passeport de l’UE.

Le Groenland pourrait-il demander son indépendance ?

Depuis 2009, le Groenland peut, s’il le souhaite, déclarer son indépendance du Danemark. Un processus qui passerait notamment par l’organisation d’un référendum et des négociations avec le Danemark sur leurs futures relations. La perspective refait souvent surface dans le débat public. Le Premier ministre groenlandais, Múte Egede, a d’ailleurs exprimé son souhait d’organiser un référendum sur le sujet s’il remporte les prochaines élections, en avril 2025. Et lors de son discours du Nouvel An, il y a de nouveau fait allusion.

Un territoire immense méconnu

Le Groenland, avec une superficie de 2,1 millions de km², est la plus grande île du monde. Ce territoire est cependant l’un des moins peuplés, avec seulement 57.000 habitants, majoritairement Inuits. Cet écart entre taille et population en fait un espace vaste, aux ressources inexploitées, attisant de facto la convoitise des grandes puissances.

Le Groenland semble être un territoire marginal en apparence, mais essentiel pour ceux qui visent un contrôle accru de l’Arctique et posséder une position stratégique dans le rapport de force des grandes puissances. A ce titre, il est devenu un objet de convoitise, notamment de la part des États-Unis et de la Chine, mais aussi de la Russie, qui renforce sa présence militaire dans la région.

Une position stratégique au cœur des rivalités mondiales

Le Groenland occupe une position géographique exceptionnelle : situé entre l’Amérique du Nord, l’Europe et la Russie, il contrôle un accès direct à l’Arctique (ou l’Atlantique), région où se joue l’une des plus grandes recompositions géopolitiques du XXIème siècle.

La fonte des glaces ouvre de nouvelles routes maritimes, qui pourraient réduire considérablement les distances commerciales entre l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord. Ces nouvelles routes maritimes deviendront des axes commerciaux majeurs, attisant la rivalité entre les puissances maritimes.

L’aspect militaire est également déterminant. La base de Thulé, établie en 1951 par les États-Unis, est un maillon central du dispositif de défense américain en Arctique. Elle permet une surveillance avancée et un positionnement stratégique en cas de conflit. Washington considère l’Arctique comme une zone clé pour la dissuasion contre la Russie et la Chine dans le monde d’aujourd’hui et de demain. La montée en puissance de la marine russe dans la région, avec notamment des sous-marins nucléaires et la militarisation des îles arctiques, pousse les États-Unis à renforcer leur présence au Groenland.

Cette position stratégique attire également la Chine, qui tente de s’implanter via des investissements économiques massifs. Pékin voit dans le Groenland un point d’entrée vers l’Arctique et a tenté, à plusieurs reprises, d’acquérir des infrastructures, comme des ports et des mines. Face à cette pression, le Danemark et les États-Unis ont réagi en bloquant certaines initiatives chinoises, illustrant l’intensité des rivalités autour du Groenland.

Trump : provocateur ou une stratège de long terme ?

En 2019, Donald Trump a publiquement exprimé son intention d’acheter le Groenland, une déclaration qui a provoqué un tollé diplomatique. Qualifiée de « plaisanterie » par certains, cette proposition était en réalité révélatrice d’une stratégie plus large. Historiquement, les États-Unis ont déjà tenté d’acquérir l’île : en 1867, en 1910 ou encore en 1946, le président Harry Truman avait offert 100 millions de dollars au Danemark pour son rachat, une proposition alors rejetée.

L’intérêt de Trump pour le Groenland s’inscrivait dans la politique américaine de sécurisation de l’Arctique face à la montée en puissance de la Chine et de la Russie. L’argument économique était aussi central : le Groenland possède des réserves de terres rares cruciales pour les nouvelles technologies, secteur où les États-Unis cherchent à réduire leur dépendance à la Chine. La fonte des glaces ouvre également des perspectives pour l’exploitation pétrolière et gazière, domaines où Washington veut éviter que Pékin ou Moscou ne prennent une longueur d’avance.

La réaction danoise fut catégorique : Copenhague refusa fermement l’offre, affirmant que le Groenland « n’est pas à vendre ». Mais au-delà du rejet diplomatique, cet épisode a mis en lumière les tensions croissantes sur l’avenir de l’île. Loin d’être une simple boutade, l’OPA de Trump sur le Groenland reflète une tendance durable : le retour à une logique de territorialisation des espaces stratégiques par les grandes puissances.

Le Groenland face à son dilemme politique : indépendance ou protection danoise ?

Le débat sur l’indépendance du Groenland est une question majeure pour l’Europe. Si une majorité de Groenlandais souhaite une autonomie accrue, la viabilité économique d’un État indépendant reste incertaine. Aujourd’hui, près de 50 % du budget groenlandais provient des subventions danoises. Un départ du Danemark impliquerait de trouver de nouvelles sources de revenus, notamment via l’exploitation des ressources naturelles et des partenariats économiques avec d’autres puissances.

L’indépendance est cependant un enjeu identitaire fort. Les Inuits, qui constituent la majorité de la population, veulent renforcer leur souveraineté et affirmer leur culture face à l’influence danoise. Mais économiquement, le Groenland est encore fragile : l’exploitation minière, bien que prometteuse, est coûteuse et nécessite d’importants investissements étrangers, ce qui pose la question de la dépendance à d’autres puissances.

Le jeu d’influence des grandes puissances : une bataille silencieuse

📌 Les États-Unis : sécuriser un bastion stratégique en Arctique

Historiquement, Washington a toujours cherché à contrôler le Groenland en raison de son importance militaire. La base de Thulé, installée en 1951, constitue l’avant-poste le plus septentrional du système de défense antimissile américain. Face à la montée en puissance de la Russie en Arctique, les États-Unis veulent consolider leur présence et éviter que d’autres puissances ne prennent pied sur l’île.

📌 La Chine : une offensive économique pour s’implanter en Arctique

Pékin considère l’Arctique comme une nouvelle frontière stratégique et économique. En 2018, la Chine a publié un livre blanc sur sa politique arctique, se définissant comme une « puissance quasi-arctique ». L’objectif chinois est double :

👉 s’assurer un accès aux nouvelles routes maritimes créées par la fonte des glaces ;

👉 sécuriser des ressources naturelles rares, essentielles à son industrie technologique.

Le Groenland est particulièrement attractif pour Pékin en raison de ses gisements de terres rares. Ces dernières années, la Chine a multiplié ses tentatives d’investissements au Groenland, notamment dans des projets miniers et portuaires. Toutefois, sous la pression des États-Unis et du Danemark, plusieurs de ces projets ont été bloqués, montrant l’ampleur des tensions internationales autour de l’île.

📌 La Russie : militarisation et contrôle des routes arctiques

Si Moscou n’a pas directement manifesté d’intérêt pour le Groenland, elle est un acteur clé de la militarisation de l’Arctique. Avec la fonte des glaces, la Russie cherche à contrôler le passage du Nord-Est, qui deviendra l’une des principales routes commerciales reliant l’Asie à l’Europe.

En renforçant ses bases militaires dans l’Arctique et en modernisant sa flotte de brise-glaces nucléaires, la Russie impose sa domination sur cette région. Bien que ses ambitions soient principalement concentrées sur ses propres territoires arctiques, toute modification du statu quo au Groenland – notamment un rapprochement avec les États-Unis – pourrait être perçue comme une menace par Moscou.

📌 Et l’Europe ?

Autonome mais constitutive du royaume du Danemark, l’Île n’est pas à proprement parler un territoire de l’UE. En revanche, les Groenlandais sont bien des citoyens européens.

L’Europe se révèle une nouvelle fois désunie et en manque de fermeté, débordée par de nombreux évènements la mettant à l’épreuve : la guerre en Ukraine, la guerre économique de Trump, une Chine de plus en plus audacieuse, le lien perdu avec la Russie, une voix en manque de puissance, les querelles politiques internes, sa dépendance aux hydrocarbures, la montée des populismes…

Conclusion : un Groenland sous haute tension

L’OPA de Trump sur le Groenland symbolise un retour à une logique d’appropriation des territoires stratégiques, dans un contexte de compétition accrue entre les grandes puissances.

L’avenir du Groenland se joue dans une lutte silencieuse entre les grandes puissances. Alors que les États-Unis cherchent à verrouiller l’île pour des raisons stratégiques, la Chine tente de s’y implanter économiquement, et la Russie observe avec vigilance l’évolution de l’influence américaine dans la région. Dans ce contexte, le Groenland est devenu bien plus qu’un territoire recouvert de glace : c’est une clé pour l’avenir et un enjeu majeur de la rivalité entre puissances.

Trois scénarios pour l’avenir du Groenland :

👉 Maintien sous souveraineté danoise : une stabilité relative, mais avec des pressions extérieures croissantes ;

👉 Indépendance : une option politiquement attractive, mais économiquement risquée ;

👉 Absorption par une grande puissance : un scénario à travers des investissements ou une influence économique accrue.